2025年6月21日 午前11時42分。

その瞬間、太陽が皇居の真上に昇っていた。

これはただの天文学的現象ではなかった。

天体観測者の一部では「8万年に一度の太陽エネルギーが、日本列島全体に降り注いだ日」とも言われている。

その時私は、不思議なほどに“いま世界で起きていること”が一本の線でつながる感覚に包まれていた。

🌏 世界で起きている「表と裏」

ニュースを見れば、戦争、経済、テクノロジーの話題が溢れている。

だがその裏にある構造は、少し立ち止まれば見えてくる。

- カリフォルニア海岸で観測された謎の光

- 永野修身元帥の娘が語る「戦後の沈黙」

- パトリオットミサイル:1発4000万円、原価はわずか18万円

- イスラエルとイランの緊張──だがスポンサーがつかず、WW3には至らない

戦争さえも、「善と悪」の単純な物語では語れない。

“二元論”という思考の罠に囚われれば、本質は見えなくなる。

🦖 歴史の中の“常識”を疑う

何気ないニュースや教科書の記述も、見直せば疑問だらけだ。

- 恐竜に羽があった?

→ではなぜ現代の鳥のように飛べなかった?

→裸で森を走ればすぐに傷だらけになるではないか。 - 1969年の月面着陸

→あの装備で、どうやって帰還したというのか?

→放射線や空気もない宇宙で? - マンモスの落とし穴

→落としたあと、誰がどうやって解体・保存したのか?

「常識」をそのまま信じるのではなく、

自分の身体感覚で考え直す力が、いま求められているのかもしれない。

🗺 なぜ、隣国は日本を狙うのか?

日本はかつて“黄金の国ジパング”と呼ばれた。

それは伝説でも妄想でもない。

- 高速道路の中央線が妙に湾曲している場所

- 国立公園に指定されて開発が制限されている山地

その多くが、実は金鉱脈の上にあるという説がある。

つまり、「今もなおジパングはそこにある」のだ。

隣国が狙う理由もまた、明白かもしれない。

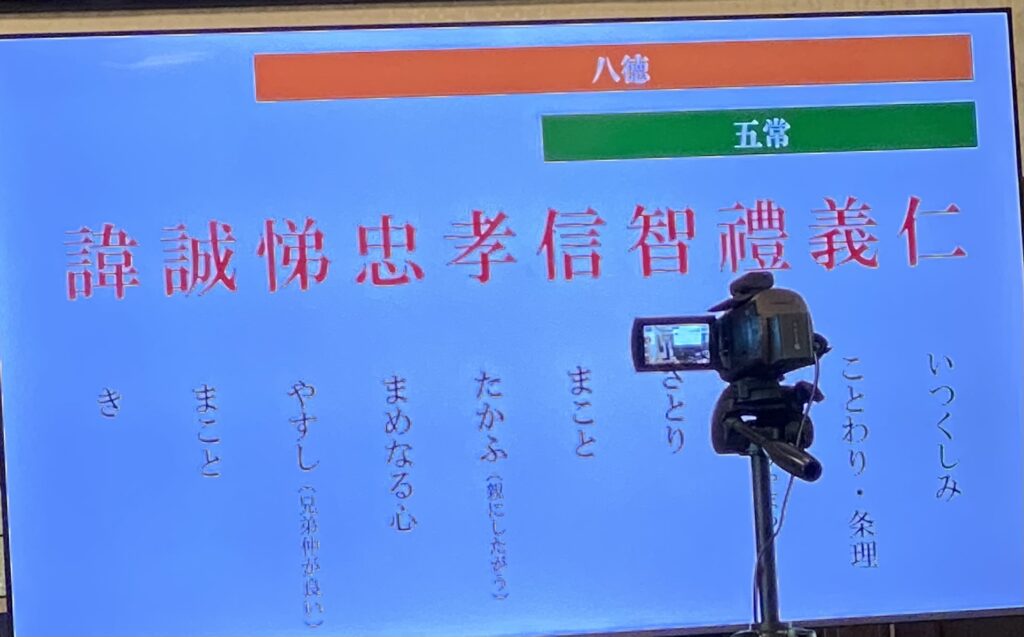

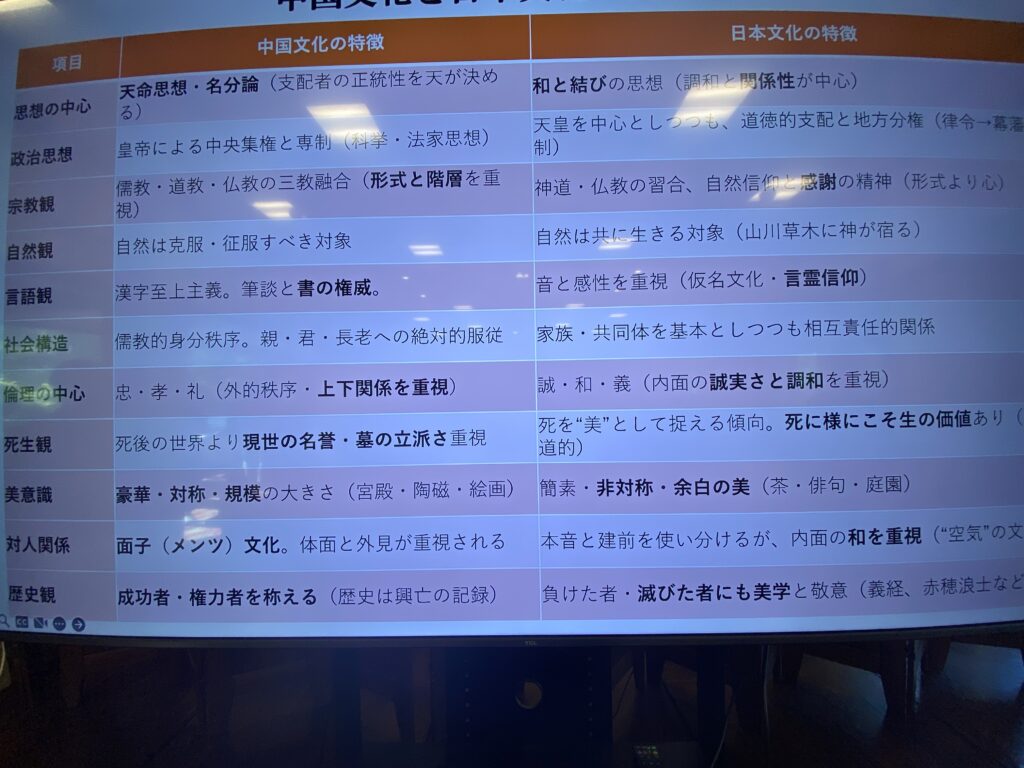

📚「国意考」から見る儒教と日本文化

賀茂真淵の著書『国意考』では、隣国の文化の素晴らしさが語られている。

だが、なぜその文化圏では平和が安定しないのか?

- 「五常八徳」の“い”が、実は「直属の上司の不正をかばう」ことだったり

- 儒教が、日本では仏教・神道と共存し、武士の人格修養に使われたのに対し

大陸では権力者への忠誠心を刷り込むための政治装置として利用されていたこと

この差が、文化の根にある“生き方”の違いを示している。

🎌 日本が選んできた「もう一つの強さ」

ある講話会で、先生がこう語っていた。

「あの戦争、日本は負けたのではなく“戦いをやめた”のだ。

本土決戦も想定していたが、天皇陛下は民の命を守る道を選ばれた。

ベトナムはアメリカに勝った。日本もやろうと思えばできたかもしれない。

だが、それを選ばなかった。

だからこそ、“戦わない強さ”を手に入れたんだ。」

🍵 日本文化に宿る「美学」

私はそのとき、ふと思った。

- **「いただきます」や「ごちそうさま」**という言葉にこめられた命への感謝

- **“負ける美学”**があるからこそ、終わらせることを選べた

- 「勝つ」よりも「つながる」ことを大切にしてきた民族性

🧭 三つの価値観が導く未来

▪ 支配ではなく、

対話

を

▪ 使うのではなく、

響き合い

を

▪ 効率ではなく、

本質

を

これこそが、日本という国が積み重ねてきた文化の真髄。

万年単位の文化とは、武力でも資本でもなく、**“調和と選択の知恵”**によって守られてきたのだ。

🥃 響き合うという名のウイスキー

“サントリーウイスキー 響”という名前には、

きっとそうした日本の精神性が込められているのだろう。

ただ樽の中で熟成させるのではなく

人と人、時間と空間、感情と自然が響き合う瞬間を味わうもの。

✍️ 終わりに

今の世界は、表面的には情報と戦争に満ちている。

だが、目を凝らせば、深いところで“文化の分岐点”に立たされている私たちの姿が見えてくる。

これから必要とされるのは、

「勝つこと」ではなく、「意味を問うこと」。

そして、命と響き合いながら生きることではないだろうか

コメント